История

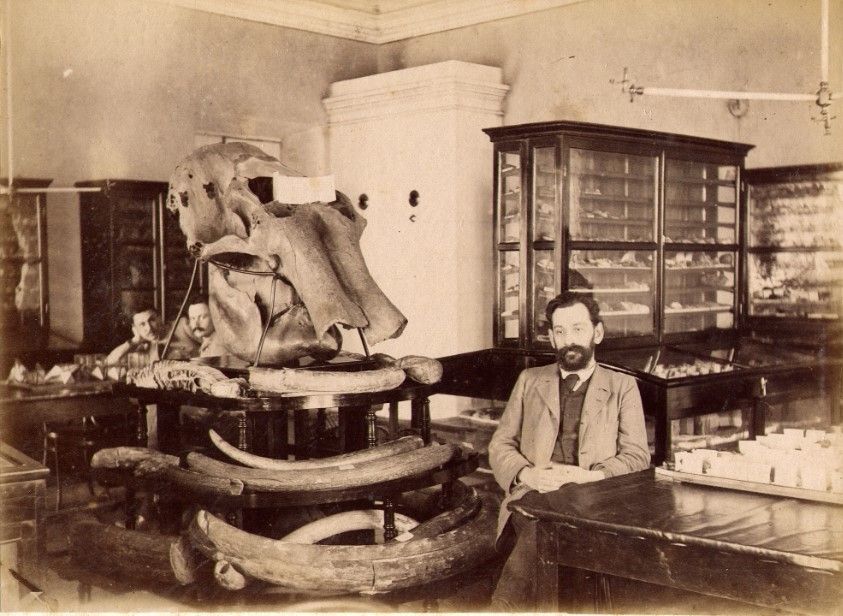

С конца XIX века в Томском университете появились первые палеонтологические коллекции, составляющие в настоящее время "золотой" фонд Палеонтологического музея. Эти коллекции в основном были переданы первому сибирскому университету к началу его образования (1878 г.) различными меценатами. Часть переданных экспонатов была изготовлена 150 лет назад известной немецкой фирмой "Кранц" и в настоящее время является уникальной.

Основателем и первым научным руководителем музея, открытого в 1926 году, был профессор В.А. Хахлов, который возглавил впоследствии созданную им школу палеоботаников. В последние годы научным руководителем музея является профессор В.М. Подобина. Заведующая музеем – кандидат геолого-минералогических наук Л.Г. Пороховниченко. Музей сейчас благодаря усилиям В.М. Подобиной и палеонтологов кафедры значительно обновлен, преобразован и, кроме демонстрации палеонтологического материала для представления об эволюции биосферы, имеет научное направление, связанное с изучением различных групп фауны и флоры. Музей занимается также просветительской работой среди школьников и населения.

Большую часть музея занимает демонстрационный зал, где прямо у входа расположены скелеты ископаемого бизона и шерстистого носорога, костный материал для которых был собран у п. Красный Яр на р. Обь. С правой стороны в конце музея высится скелет мамонта. Эти скелеты, смонтированные А.В. Шпанским, иллюстрируют основной комплекс плейстоценовой фауны Западной Сибири. В шести шкафах и на отдельных подставках размещены костные остатки мамонтовой фауны - шерстистого носорога, бизона, лошади, оленей, трогонтериевого слона, бивней мамонта. Очень интересны новые витрины с костями молочных мамонтят, патологиями мамонтов и остатками крупных четвертичных хищников.

Здесь демонстрируются прекрасно сохранившиеся остатки фауны и флоры от девона по неоген включительно, обнаруженные преимущественно на юге Западной Сибири. Нижнедевонская флора в основном состоит из "псилофитов" и водорослей лагунных отложений Минусинских впадин. Уникальные отпечатки рыб найдены в породах изыкчульского горизонта Хакасии. Брахиоподы, мшанки и криноидеи, выставленные в этой витрине, собраны из отложений опорного разреза нижнего карбона Лагерного сада г. Томска. Большой интерес представляют находки юрских растений, представленные экспонатами из обнажений Кузбасса и в керновом материале из разрезов скважин Томской области. Прекрасные отпечатки растений неогена, собранные известным палеоботаником М.Г. Горбуновым из разных местонахождений преимущественно Томской области, завершают верхнюю часть этой экспозиции. Самыми древними экспонатами музея являются остатки жизнедеятельности древних водорослей, возраст которых исчисляется миллиардом лет ("невландиевая" флора, строматолиты и др.).

Целую витрину занимает замечательная коллекция юрских золенгофенских сланцев из Южной Германии с прекрасно сохранившимися отпечатками рыб, моллюсков, иглокожих, членистоногих.

Особое место в музее принадлежит скелетным остаткам динозавров, находки которых значительно возросли в количестве за последнее десятилетие. Представляют большое научное значение найденные А.В. Воронкевичем в 1999 г. на юго-востоке Западной Сибири полные скелеты двух раннемеловых пситтакозавров, демонстрируемых в саркофаге для сохранения тафономических особенностей их захоронения. Растительноядные пситтакозавры были обнаружены в глинистых отложениях по р. Кия у пос. Шестаково Кемеровской области, где они обитали более 100 млн. лет назад. Благодаря открытию “динозавровой провинции” на юго-востоке Западно-Сибирской равнины сформированы новые коллекции с фрагментами мезозойских рептилий, птиц, млекопитающих, земноводных и рыб, демонстрируемых в зале музея и его “динозавровом” отделе. (С.В. Лещинский, А.В. Файнгерц и др.) совместно с аспирантами и студентами.

Очевидна важность сохранения и создания условий доступности палеонтологического материала для развития разных направлений биологических и геологических наук и образовательного процесса в настоящее время и для будущих поколений. Поэтому работа музея во многом ориентирована на: создание более благоприятных условий размещения музейных фондов, переопределение и этикетирование коллекций, создание каталогов и баз данных музейного фонда для общего пользования.

Постоянно поступающий палеонтологический материал из вновь пробуренных скважин, а также в результате ежегодных полевых экспедиций позволяет совместно с предыдущими поступлениями проводить планомерные фундаментальные исследования по проблеме эволюции жизни на Земле.

В настоящее время фонды музея по макропалеонтологическим остаткам состоят из 7 учебных и около 80 научных коллекций, что составляет более 50 тыс. единиц хранения. Палеозоологические коллекции кишечнополостных включают девонские кораллы-ругозы В.А. Ивании, девонские мшанки А.М. Ярошинской и строматопораты С.Н. Макаренко, разнообразные коллекции брахиопод и многие другие. Монографический отдел микропалеонтологических объектов, созданный В.М. Подобиной в 1990 году, также имеет отдельное помещение. Пока его основу составляют коллекции фораминифер к опубликованным монографиям (около 5 тыс. единиц хранения), сюда будут помещены и коллекции к опубликованным работам по другим группам микрофауны (остракоды, радиолярии, конодонты).

Вопросы развития и текущей работы решает управление музейной деятельностью и музейный совет во главе с деканом ГГф, куда входят зав. музеем В.А. Москаленко, профессор А.В. Шпанский, доценты Г.М. Татьянин, С.А. Родыгин, С.В. Иванцов

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.